ベースにプリアンプはいらない?その理由と必要性を徹底考察

この記事はプロモーションが含まれます。

ベースにプリアンプを使うかどうかで悩んでいませんか?

プリアンプがあれば、音作りの幅が広がるとも言われています。しかし、一方で「アンプやエフェクターがあれば十分」「余計な機材を増やす必要はない」との意見もあります。

どちらの考えが正しいのか、自分にとって最適な選択ができているのか、不安に感じるかもしれません。

そこで、本記事では「ベースにプリアンプはいらないのか?」について徹底解説します。

不要と考える人、必要と考える人、それぞれの意見を詳しく紹介し、プリアンプの役割や代替手段についてもわかりやすく説明します。

また、プリアンプなしでも良い音を作る方法や、最適な選び方についても詳しく紹介するので、迷わずに最適な選択ができるようになるでしょう。

ぜひ最後まで読み進めて、ご自身のベース環境にとって最も適した答えを見つけてください。

関連リンク→ベースのプリアンプおすすめ5選

記事のポイント

ベースにプリアンプはいらないのか考察

ベース用のプリアンプは、音作りの幅を広げる便利な機材のひとつです。

しかし、「本当に必要なのか?」と疑問を持つ人も多いでしょう。

特に、経験の浅いプレイヤーにとっては、機材の選択に迷うこともあります。

今回は、ベースにプリアンプが「いらない」と言われる理由や、必要とするケースを詳しく解説していきます。

ベースのプリアンプとは

ベースのプリアンプは、音の補正や増幅を行う機材です。

一般的に、ベース本体から出る信号は比較的弱いため、アンプへ送る前に適切な音量や音質に調整する役割を持ちます。

また、EQ(イコライザー)機能を搭載しているものが多く、低音・中音・高音を自在にコントロールできるのも特徴です。

プリアンプは、アンプに内蔵されているタイプと、単体で外付けできるタイプの2種類に分かれます。

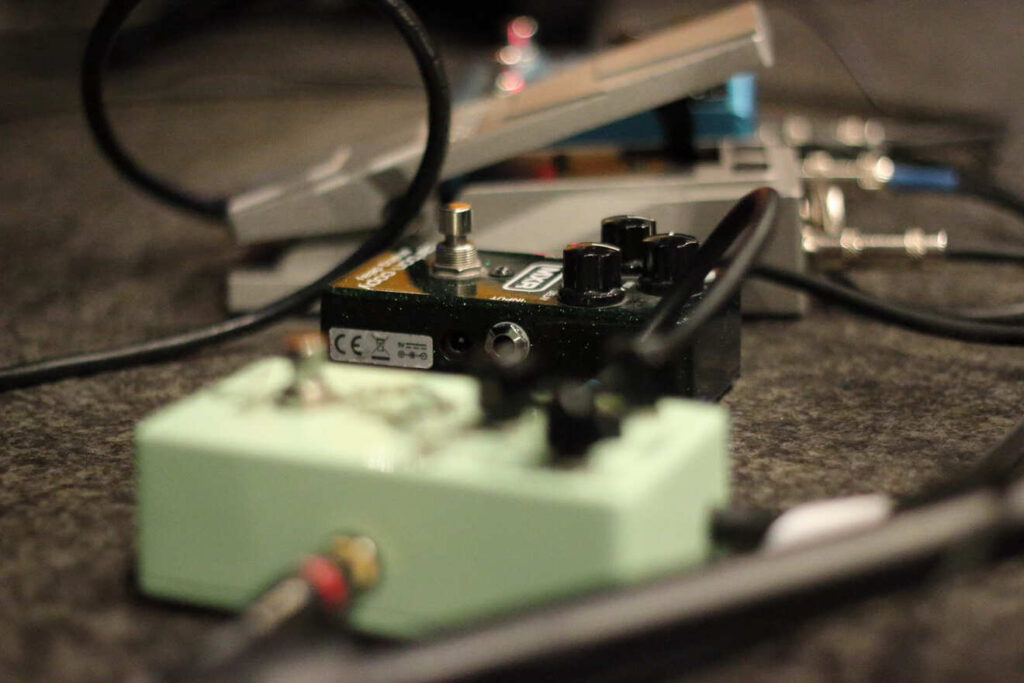

特に外付けタイプは、ペダル型やラック型などさまざまな形状があり、持ち運びやすさや機能の違いによって選ばれます。

また、プリアンプには「真空管タイプ」と「ソリッドステートタイプ」が存在します。

真空管タイプは温かみのあるサウンドが特徴で、ヴィンテージ系の音作りに向いています。

一方、ソリッドステートタイプはクリアでシャープな音質を実現し、現代的なサウンドメイクに適しています。

さらに、DI(ダイレクトボックス)機能を備えたプリアンプも多く、ライブやレコーディング時に直接ミキサーへ信号を送ることが可能です。

このように、プリアンプは音作りの可能性を広げる便利な機材ですが、実際に「必要かどうか」はプレイヤーの環境や目的によって変わってきます。

ベースにプリアンプがいらない人の意見

ベースのプリアンプは便利な機材ですが、すべてのベーシストにとって必須というわけではありません。

特に、「プリアンプなしでも十分に満足できる音が作れる」と考えるプレイヤーも多くいます。

ここでは、プリアンプがいらないと考える理由を詳しく見ていきましょう。

ベースの原音を活かしたい

ベース本来のサウンドを大切にしたい場合、プリアンプは不要かもしれません。

プリアンプを通すことで音に色がつき、ナチュラルな音が損なわれる可能性があります。

特に、ハイエンドベースやパッシブタイプのベースを愛用している人は、楽器の持つ独自のトーンを重視する傾向があります。

また、ジャズやクラシックなど、繊細な表現が求められるジャンルでは、過度な音の加工を避けることが好まれます。

そのため、原音を活かしたい人にとっては、プリアンプを使用しない選択肢が自然と言えるでしょう。

アンプに十分な機能がある

近年のベースアンプは、EQやゲイン調整機能が充実しており、プリアンプなしでも音作りが可能です。

特に、ハイエンドなアンプには多機能なトーンコントロールが搭載されているため、わざわざ外付けのプリアンプを使う必要がないケースも多いです。

また、アンプのキャラクターを活かしたサウンドを求める場合、プリアンプを挟むと音の個性が変わってしまうことがあります。

自分のアンプに満足しているのであれば、新たにプリアンプを導入するよりも、アンプの設定を細かく調整するほうが効果的かもしれません。

エフェクターで十分調整できる

ベース用エフェクターを活用すれば、プリアンプなしでも多彩な音作りが可能です。

特に、イコライザー(EQ)ペダルがあれば、低音・中音・高音のバランスを細かく調整できます。

また、コンプレッサーやオーバードライブを適切に組み合わせることで、音の輪郭や迫力を強調することも可能です。

さらに、マルチエフェクターを使用すれば、EQやブースト機能を一括で管理でき、プリアンプの代替となる場合もあります。

このように、エフェクターを工夫すれば、プリアンプがなくても十分に納得できるサウンドを作ることができます。

音質に違いを感じられない

プリアンプを導入しても、音質の変化を感じにくい場合があります。

特に、初心者や経験の浅いプレイヤーにとっては、細かな音の違いを聞き分けるのが難しいこともあります。

また、ベースの演奏環境によっては、プリアンプの効果が十分に発揮されないことも考えられます。

例えば、自宅練習や小規模なライブでは、音の変化を実感しづらいことがあります。

そのため、「劇的な違いを感じないなら不要」と考える人も少なくありません。

余計な機材を持ち運ばなくてよい

プリアンプを使用しないことで、持ち運ぶ機材を減らし、セッティングをシンプルにできます。

ライブやスタジオ練習では、機材が多くなるとセッティングに時間がかかり、移動も大変になります。

特に、ペダル型プリアンプは電源が必要なものもあり、ケーブルの管理が増えることも考慮しなければなりません。

「シンプルなセッティングで演奏したい」「荷物を減らして楽に移動したい」と考えるベーシストにとっては、プリアンプなしの方がメリットが大きいでしょう。

ベースにプリアンプが必要な人の意見

プリアンプが不要と考える人がいる一方で、「プリアンプがあることで理想の音作りができる」と感じる人もいます。

特に、音作りにこだわるプレイヤーや、幅広いジャンルを演奏するベーシストにとって、プリアンプは重要なツールとなることが多いです。

ここでは、プリアンプが必要だと考える理由について詳しく見ていきましょう。

音の幅が広がる

プリアンプを使用することで、ベースの音作りの幅が一気に広がります。

プリアンプにはEQやゲイン調整機能が備わっており、低音を強調したり、中音域を前に出したりと、細かい音の調整が可能です。

また、特定の音域をブーストすることで、バンドアンサンブルの中でもベースの存在感を際立たせることができます。

さらに、プリアンプの種類によっては、真空管の温かみのあるサウンドや、クリアでモダンなトーンを作り出せるものもあります。

このように、演奏するジャンルや曲ごとに音を変えたい場合、プリアンプがあると非常に便利です。

アンプだけでは物足りない

アンプのEQだけでは、自分が求める理想の音にならないこともあります。

特に、スタジオやライブハウスのアンプを使う場合、毎回異なるアンプを使用することになるため、自分の好みの音作りが難しいことがあります。

プリアンプがあれば、どんなアンプでも一貫した音作りができるため、演奏環境に左右されにくくなります。

また、アンプのトーンだけでは補いきれない音質調整も、プリアンプを使うことで細かくコントロールできます。

「いつでも安定した音を出したい」「アンプの音だけでは満足できない」と感じる人にとって、プリアンプは強い味方となるでしょう。

機材の個性を引き出せる

プリアンプは、ベース本体やアンプの持つ個性をさらに引き立てる役割を果たします。

例えば、ヴィンテージ系のプリアンプを使えば、クラシックなサウンドを強調できますし、モダンなプリアンプならシャープでハリのある音を作ることができます。

また、特定のメーカーのプリアンプは、そのブランド独自の音色を持っており、自分の機材のキャラクターをより際立たせることが可能です。

「自分の機材のポテンシャルを最大限に引き出したい」と考える人にとって、プリアンプは欠かせない存在と言えるでしょう。

音作りの自由度が増す

プリアンプを導入することで、より細かい音作りができるようになります。

例えば、クリーンなトーンから歪みを加えたロックなサウンドまで、プリアンプ一つで幅広い表現が可能になります。

また、多くのプリアンプにはミッドレンジの調整機能があり、ピック弾きやスラップ奏法の際に、音の輪郭をはっきりさせることができます。

さらに、ライブごとに異なる音響環境でも、プリアンプを使えば素早く音を調整できるため、演奏中のストレスが軽減されます。

このように、細かい音作りを求めるベーシストにとって、プリアンプは大きなメリットをもたらします。

録音での音質向上

プリアンプを使用することで、レコーディング時の音質が向上します。

プリアンプにはDI(ダイレクトボックス)機能を備えたものが多く、ミキサーやオーディオインターフェースに直接接続できるため、クリアな音で録音することができます。

特に、ライン録りをする際には、プリアンプを通すことで音が太くなり、ミックスの中でも埋もれにくくなります。

また、レコーディング後の音作りの幅も広がり、エンジニアがミックスしやすくなるというメリットもあります。

「録音のクオリティを上げたい」「スタジオクオリティの音を求めたい」と考えるなら、プリアンプの導入を検討してみるとよいでしょう。

プリアンプとエフェクターの違いは?

プリアンプとエフェクターはどちらも音作りに関わる機材ですが、その役割には大きな違いがあります。

プリアンプは、ベースの信号を増幅しつつ、音質を調整する機能を持っています。

基本的には、アンプの前段に設置され、音のキャラクターを作る役割を果たします。

EQ(イコライザー)やゲイン調整機能を搭載しているものが多く、ベースの音をより明瞭にし、バンドの中で埋もれないようにすることができます。

一方、エフェクターは音を変化させるためのツールです。

ディストーションやコーラス、コンプレッサーなど、特定の効果を加えてサウンドに個性を出すことが目的です。

プリアンプにもEQやブースター機能が備わっていることがありますが、エフェクターほど音に劇的な変化を加えるわけではありません。

簡単に言えば、プリアンプは「音の土台を整える機材」、エフェクターは「音に特徴を加える機材」と考えると分かりやすいでしょう。

プリアンプとコンプどっちを先に繋ぐ?

プリアンプとコンプレッサー(コンプ)を併用する場合、どちらを先に繋ぐべきか迷うことがあるでしょう。

基本的な考え方として、コンプを先に繋ぐと「音のダイナミクスを整えた後に音作りができる」、プリアンプを先に繋ぐと「音を整えた後にダイナミクスを調整できる」という違いがあります。

コンプを先にする場合、ピッキングの強弱を均一にし、その後にプリアンプで音質を調整する流れになります。

これは、演奏の安定感を出しやすく、録音やライブで一定の音量を保ちたい場合に有効です。

逆に、プリアンプを先に繋ぐと、音のキャラクターを作った後にコンプをかける形になります。

これにより、プリアンプで作り込んだ音の質感を保ちつつ、コンプで必要な部分だけを調整できます。

どちらが正解というわけではなく、演奏スタイルや好みによって変わるため、実際に試してみて、自分に合った順番を見つけるのがベストでしょう。

ベースにプリアンプを重ねがけするとどうなる?

プリアンプを重ねがけすると、音の調整幅が広がる一方で、音が過度に加工される可能性があります。

例えば、ベース→プリアンプ→アンプのプリアンプという形で信号が処理されると、それぞれの段階で音が変化します。

このため、過剰なイコライジングが起こり、音がこもったり、逆に高音が耳障りになったりすることもあります。

ただし、意図的に異なる種類のプリアンプを重ねることで、ユニークなサウンドを作ることも可能です。

例えば、チューブ系のプリアンプとソリッドステート系のプリアンプを組み合わせることで、温かみのある音とクリアな音をバランスよく共存させることができます。

また、レコーディングでは、ライン録り用のプリアンプとアンプ用のプリアンプを使い分け、異なる音質をミックスするテクニックもあります。

うまく使えばサウンドメイクの幅が広がりますが、必要以上に重ねると音が不自然になることもあるため、調整には注意が必要です。

ベースにプリアンプはいらない?賢い選択

ベースにプリアンプを導入するかどうかは、プレイヤーの演奏スタイルや求める音によって異なります。

「とにかく良い音を作りたい」という人にとっては便利な機材ですが、すべてのベーシストにとって必須ではありません。

そこで、プリアンプが本当に自分にとって必要かどうかを見極めるために、選び方のポイントを詳しく解説します。

ベース用プリアンプの選び方

プリアンプにはさまざまな種類があり、それぞれ機能や音質に違いがあります。

どれを選ぶべきか迷うかもしれませんが、自分の演奏スタイルや環境に合ったものを選ぶことが大切です。

ここでは、プリアンプを選ぶ際に注目すべきポイントを紹介します。

目的に合った機能を選ぶ

プリアンプには、音作りの幅を広げるものや、シンプルに音質を補正するものなど、さまざまなタイプがあります。

例えば、歪み系のサウンドを求めるなら、オーバードライブ機能を搭載したものを選ぶと良いでしょう。

一方で、録音やライン出力を重視するなら、DI機能が付いたプリアンプが便利です。

自分がどんな用途で使いたいのかを明確にし、それに合った機能を持つプリアンプを選ぶことが大切です。

音の特性を確認する

プリアンプごとに音のキャラクターが異なり、同じベースでも大きく印象が変わることがあります。

例えば、チューブ系のプリアンプは温かみのあるサウンドを作りやすく、ソリッドステート系はクリアでハイファイな音になります。

また、メーカーごとに特徴があり、SANSAMPはパンチの効いた音、EBSはクリアで上品なサウンドなど、それぞれ個性があります。

事前に試奏したり、レビューをチェックしたりして、自分の理想の音に合ったものを選ぶと良いでしょう。

サイズと持ち運びやすさを考慮

ライブやスタジオ練習で持ち運ぶことを考えると、サイズや重量も重要なポイントです。

プリアンプにはコンパクトなペダル型や、大型のラックマウント型があります。

ペダル型は持ち運びが楽で、エフェクターボードに組み込むのに適しています。

一方、ラック型は高機能ですが、機材を多く持ち歩く必要があり、セッティングに時間がかかる場合があります。

自分の使用環境に合わせて、扱いやすいサイズのものを選びましょう。

接続のしやすさをチェックする

プリアンプは、他の機材との接続方法によって使い勝手が大きく変わります。

一般的なプリアンプには、アンプに直接つなぐ「ライン出力」と、ミキサーやオーディオインターフェースに接続できる「XLR出力(DI機能)」が備わっています。

また、エフェクターとして使う場合は、エフェクトループに組み込めるかもチェックすると良いでしょう。

自分の機材とスムーズに接続できるかを確認しておくと、実際の運用がスムーズになります。

予算に合わせて選ぶ

プリアンプの価格は、手頃なものからプロ仕様の高価なものまで幅広くあります。

安価なモデルでも十分使えるものがありますが、高価なプリアンプほど音質や機能が充実している傾向があります。

ただし、値段が高いからといって必ずしも自分に合うとは限りません。

まずは自分の予算を決め、その範囲内でベストな選択をするのが賢い買い方です。

ベースのプリアンプおすすめ5選

ベース用プリアンプは、ベーシストの音作りやパフォーマンスにおいて重要な役割を果たします。

以下に、おすすめの5つのプリアンプをご紹介します。

SANSAMP BASS DRIVER DI V2

Tech21の「SANSAMP BASS DRIVER DI V2」は、ベース用プリアンプの定番として知られています。

旧モデルにはなかったミッドコントロールを新たに搭載し、さらにベースコントロールも帯域調節可能になり、より細かな調整が可能です。

全てのノブを12時に設定しても、攻撃的なドンシャリサウンドが得られます。

歪みと原音のブレンド具合を自由に調整できるのもポイントです。

Micro Bass 3

EBSの「Micro Bass 3」は、プロフェッショナルなベーシスト向けに設計された高品質なプリアンプです。

2チャンネル仕様で、クリーンとドライブの切り替えが可能です。

また、エフェクトループやチューナーアウト、ヘッドフォンアウトなど、多彩な入出力端子を備えています。

3バンドEQやコンプレッサーも内蔵しており、幅広い音作りが可能です。

MXR M80 Bass D.I.

MXRの「M80 Bass D.I.」は、手頃な価格ながら多機能なプリアンプとして人気があります。

クリーンチャンネルとディストーションチャンネルを備え、3バンドEQで細かな音作りが可能です。

特に、COLORスイッチをオンにすると、バッキバキなドンシャリサウンドが得られ、地味なベース音でもラウドなロックサウンドに早変わりします。

BOSS BB-1X

BOSSの「BB-1X」は、ベースの持つ自然な音を活かしつつ、迫力のあるサウンドを提供するベース用プリアンプです。

独自の技術により、低音から高音までバランスよく出力し、演奏のニュアンスを忠実に再現します。

ドライブノブで歪みを調整でき、クリーンからオーバードライブまで幅広い音色をカバーします。

BEHRINGER BDI21 V-TONE BASS DRIVER DI

BEHRINGERの「BDI21 V-TONE BASS DRIVER DI」は、コストパフォーマンスに優れたプリアンプ/DIボックスです。

往年の真空管トーンからファンキーなスラップベース、クランキーなディストーションサウンドまで、多彩なベース収音モデリングが可能です。

シンプルなベースアンプモデリングから多数のエフェクト構成で実現するオーバードライブトーンまで1台に凝縮されています。

プリアンプなしで良い音を作る方法

プリアンプを使わなくても、工夫次第で十分に良い音を作ることが可能です。

アンプの調整や演奏技術を見直すことで、理想のサウンドに近づけることができます。

ここでは、プリアンプなしで音作りをするための方法を紹介します。

アンプの設定を調整する

アンプのEQ(イコライザー)設定を見直すことで、音のバランスを調整できます。

低音(Bass)を上げると太く暖かい音になり、高音(Treble)を強調すると抜けの良いシャープな音になります。

中音域(Mid)は音の輪郭を決める重要な要素なので、曲やバンドの編成に合わせて適切に調整しましょう。

また、アンプに内蔵されているゲインやコンプレッサー機能を活用すると、さらに細かい音作りが可能です。

エフェクターで音を加工する

プリアンプの代わりに、EQペダルやコンプレッサー、オーバードライブなどのエフェクターを使うのも一つの方法です。

EQペダルは特定の周波数帯域を強調したりカットしたりできるため、アンプだけでは調整しきれない細かな音作りに役立ちます。

コンプレッサーを使えば、音の粒を揃えて演奏の安定感を高めることができます。

オーバードライブやブースターを加えると、音に厚みやパンチを持たせることが可能です。

ピックアップの位置を工夫する

ベースのピックアップの位置によって、音のキャラクターが大きく変わります。

ブリッジ側(リア)で弾くとアタックが強く硬い音になり、ネック側(フロント)で弾くと柔らかく丸みのある音になります。

また、弦のどこを弾くかでも音が変わるため、指弾きやピック弾きの際に意識して試してみるとよいでしょう。

ピックアップの高さも調整することで、出力や音のニュアンスを変えることができます。

弦やピックを選び直す

使用する弦の種類によっても音のキャラクターは大きく異なります。

新品の弦は明るくクリアな音が特徴で、古くなってくると落ち着いたマイルドな音になります。

スラップを多用するならステンレス弦、ウォームな音が欲しいならフラットワウンド弦を試すのも良い選択です。

また、ピックを使う場合は、厚さや素材によって音のアタック感が変わるため、自分のプレイスタイルに合ったものを選びましょう。

演奏スタイルを工夫する

音作りは機材だけでなく、演奏方法でも大きく変わります。

指弾きでは力加減や指の当て方を調整することで、柔らかい音からアタックの強い音まで幅広くコントロールできます。

ピック弾きなら、角度や強さを変えることで音のニュアンスが変わります。

また、スラップ奏法やミュート奏法を取り入れることで、さらに表現の幅を広げることが可能です。

原音重視系のプリアンプもある?

プリアンプには、積極的に音を変えるタイプと、原音を活かしながら微調整できるタイプのものがあります。

原音重視系のプリアンプは、ベース本来の音を損なわずに、あくまで「補正」するような役割を持っています。

例えば、トーンをナチュラルに補強するプリアンプや、ダイナミクスを保ちつつ微細なEQ調整が可能なものがあります。

代表的な原音重視系のプリアンプとしては、「Aguilar Tone Hammer」や「EBS MicroBass」などが挙げられます。

これらの機種は、過度な色付けをせず、楽器本来のサウンドを活かしながら、ほんの少し音を補強する設計になっています。

「音を大きく変えたくないけど、少しだけ補正したい」「ベースの個性を尊重したい」と考えるプレイヤーには、原音重視系のプリアンプが最適です。

ベースのプリアンプに衝撃を受けた話

バンドのスタジオ練習で、ベーシストが新しく手に入れた「SANSAMP BASS DRIVER DI V2」を持ってきた日、正直なところ最初はそこまで期待していませんでした。

プリアンプというものの存在は知っていましたが、「ベースの音をちょっと整えるくらいのものだろう」と思っていたのです。

しかし、彼がシールドをつなぎ、アンプから音を出した瞬間、その考えは一変しました。

ベースの音がとんでもなく太く、迫力があり、まるでスタジオ全体が振動しているかのような感覚に襲われたのです。

ギターを弾いていた自分は思わず手を止め、「音の力強さに負けた…」と内心思いました。

特に驚いたのは、音の輪郭がはっきりしつつも、低音の厚みがしっかりと支えていることでした。

バンドのアンサンブルの中で、ベースの存在感がこれまでとは比べものにならないほど前に出てきていました。

それでいて、他の楽器を邪魔せず、絶妙なバランスで鳴っていたのです。

その日以来、ベースのプリアンプという機材に対する見方が変わりました。

単なる補助ツールではなく、バンド全体のサウンドを大きく左右する存在なのだと実感したのです。

ベースにプリアンプはいらないの総括

記事のポイントをまとめます。