ギターに貼ったステッカーが剥がれない…上手な剥がし方とシール剥がしの選び方

この記事はプロモーションが含まれます。

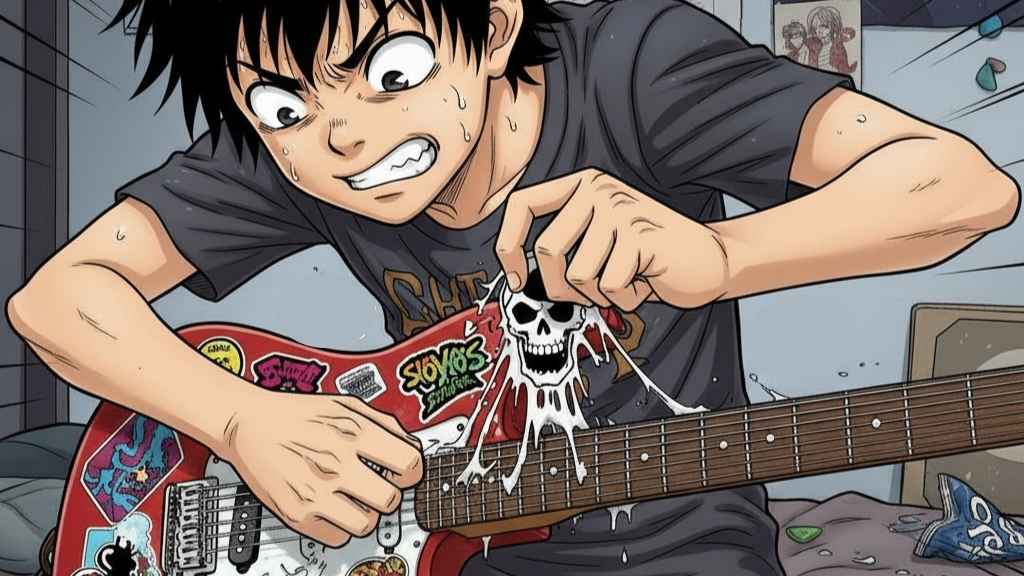

ギターに貼ったステッカーやシールは、気分を盛り上げたり自分らしさを表現したりする楽しいアクセントになります。ところが、いざ剥がそうとすると「ベタベタが残って取れない」「塗装まで傷みそうで怖い」といった問題に直面しがちです。

私自身も実際にステッカーを剥がそうとして失敗し、粘着部分が残ってしまった経験があります。無理にこするとギターの塗装を傷つけかねないため、安全な方法と適切なシール剥がしの選び方を知っておくことが大切です。この記事では、実体験を交えながら、ギターに優しい剥がし方とおすすめのアイテム、さらに塗装の種類による注意点まで解説します。

ギターにステッカーを貼って後悔した体験

最初は気軽な気持ちで、ギターにお気に入りのバンドステッカーを貼りました。

ところが「ステッカーってダサくね?」と言われたり、「ファンだったからステッカー貼ってたけど嫌いになったから剥がしたい」と、気分が変わって剥がそうとすると、表面だけはがれて粘着部分だけが残り、ベタベタになってしまいました。

無理に爪でこすれば塗装を傷つけそうで冷や汗が出るばかりでした。「ギターにステッカーを貼るんじゃなかった」と後悔した瞬間です。

ギターに貼ったステッカーが剥がれないときの基本

力ずくで剥がすのは厳禁です。ギターの塗装はとても繊細で、特にラッカー塗装は熱や薬剤に弱いため、誤った方法だと白濁や変色を起こしてしまいます。私が試して効果的だったのは、まずドライヤーの温風を短時間あてて粘着を柔らかくする方法でした。熱で糊が浮いてきたら、クロスでそっと端から持ち上げると意外ときれいに剥がれます。

ギターに使えるシール剥がしの選び方

それでも粘着が残ったときには「シール剥がし」の出番です。選ぶときに重要なのは「ギターや家具にも使える弱めのタイプ」であることです。強力すぎる成分は塗装を痛めるリスクがあります。私はクロスに少量染み込ませて優しく拭き取りましたが、少しずつ粘着が溶けて布に移っていく感覚は本当に救いでした。必ずギター本体に直接スプレーせず、クロス経由で使うのが安全です。

おすすめのシール剥がし製品

ギターに使えるシール剥がしを選ぶときは「成分が穏やかで、塗装を痛めにくいもの」が基本です。

一般的に家具やプラスチックに対応しているタイプなら、ギターにも比較的安心して使えます。たとえば、オレンジオイルを配合した天然由来成分のシール剥がしは、粘着を緩める力がありながらも塗装面への負担が少ないためおすすめです。

スプレー式よりも液体を布に含ませて拭き取れるタイプの方が、ギター本体に直接かけずに済むので安全性が高いと感じました。目立たないところに塗ってみて、変色したり塗装が剥げたりしないか試してからできるからです。

逆に、業務用や強力タイプは塗装を白濁させる恐れがあるため避けた方が無難です。選ぶ際には「弱め」「家具対応」「木材対応」といった表記があるかどうかをチェックすることを強くおすすめします。

ラッカー塗装とウレタン塗装での注意点

ギターの塗装によっても、シール剥がしの使い方は大きく変わります。

ラッカー塗装はとてもデリケートで、アルコールや強い溶剤に反応しやすく、白く濁ったり変色するリスクがあります。そのためラッカー塗装のギターでは、基本的に専用クリーナーや乾拭きを優先し、どうしてもシール剥がしを使うなら目立たない部分で必ず試す必要があります。

一方、ウレタン塗装は比較的丈夫で耐久性が高いため、弱めのシール剥がしであれば問題なく使用できるケースが多いです。ただしどちらの塗装でも、直接液をかけるのはNGで、必ずクロスに少量とってから優しく拭き取るのが鉄則です。塗装の種類を理解し、それに合った方法を選ぶことが、後悔しないステッカー剥がしのポイントになります。

ギターの塗装がラッカーかウレタンかを調べる方法

ギターの塗装がラッカーかウレタンかを調べる方法はいくつかあります。実際に楽器を持っている人が確認できる現実的な方法を整理しますね。

メーカーやモデル情報を調べる

最も確実なのは、ギターのメーカー公式サイトやカタログで仕様を確認することです。特に有名ブランド(Fender、Gibson、Yamaha など)は、モデルごとに「ラッカー仕上げ」「ポリウレタン仕上げ」と明記していることがあります。型番や製造年がわかれば、過去の製品カタログや販売サイトの情報からも判断できます。

代表的なギターメーカーと塗装傾向

| メーカー | 傾向 | 補足説明 |

|---|---|---|

| Fender USA | ヴィンテージ系はラッカー、現行モデルはウレタンが多い | 50〜60年代復刻モデルやカスタムショップ製はラッカー仕上げが多く、量産ライン(Player、American Professionalなど)はウレタンが主流 |

| Fender Japan(現MIJ) | 基本はウレタン | 一部の限定モデルや高級ラインでラッカーが採用される場合あり |

| Gibson | ラッカーが基本 | 伝統的にニトロセルロースラッカーを採用。USA製もカスタムもほぼラッカー塗装 |

| Epiphone | ウレタンが基本 | Gibson傘下の廉価ブランドで、大量生産ラインのため耐久性重視のウレタン仕上げ |

| PRS (Paul Reed Smith) | ウレタン主体(ハイエンドは独自仕上げ) | 通常はウレタン系塗装だが、ハイエンドはPRS独自のラッカーに近い仕上げもあり |

| Yamaha | ウレタン主体 | 国産メーカーで、品質の安定性や耐久性を優先し、ほぼウレタン仕上げ |

| Ibanez | ウレタン主体 | モダン志向の量産ブランドで、強度やコスト効率からウレタン仕上げが多い |

| Gretsch | 高級機はラッカー、廉価機はウレタン | USA製ヴィンテージ系モデルはラッカー仕上げ、インドネシア製などはウレタンが多い |

| Martin(アコースティック) | ラッカー主体 | 伝統的にニトロセルロースラッカーを使用。ただし一部の廉価モデルではウレタンもあり |

| Taylor(アコースティック) | ウレタン主体 | モダンな製法を採用しており、量産ラインはほぼウレタン。高級ラインで特殊仕上げあり |

塗装の見た目や触り心地で判断する

ラッカー塗装は薄くて木材の質感がダイレクトに伝わりやすく、手触りはしっとりしています。一方、ウレタン塗装は分厚く、表面がガラスのように均一でツルツルした印象を受けます。新品の状態では見分けにくいですが、経年変化でラッカーは黄ばみやクラック(ひび割れ)が入りやすく、ウレタンは比較的きれいな状態を保ちやすいという特徴があります。

重さや経年劣化から判断する

ラッカーは塗膜が薄いため軽量に仕上がりやすく、木材の鳴りを感じやすいと言われます。逆にウレタンは塗膜が厚いため、やや重く音の立ち上がりが硬いと感じる人もいます。また、古いギターで「細かいクラックが全体に走っている」場合はラッカーである可能性が高いです。

ラッカーは一瞬で曇ってしまうため「簡単に分かる」反面、その時点で塗装がダメージを受けてしまいます。必ず「見た目・仕様・プロへの確認」で判断するのがおすすめです。

シール剥がし以外に役立つ方法

もし手元に専用のシール剥がしがない場合は、マイクロファイバークロスで乾拭きするだけでも効果があります。また、ごく少量の中性洗剤を水で薄めた液を布につけて拭き取る方法も応急処置として有効です。ただし必ずすぐに乾拭きして残留を防ぐ必要があります。どの方法も「塗装に優しく」が大前提です。

ギターのステッカー剥がしで失敗しないために

今回の経験を通して学んだのは、ステッカーを貼るときから「剥がすときのこと」を考えておくべきだということです。どうしても貼りたいなら、マスキングフィルムを下に敷いてからにすると安心です。ギターは見た目も大切ですが、本質は音。余計な粘着トラブルに悩まされないよう、賢いステッカー剥がしとシール剥がしの選び方を知っておくことが大切だと思います。