フェンダー・ジャガーは人気がない?購入前に知っておきたいポイント

この記事はプロモーションが含まれます。

フェンダー・ジャガーという名前を聞いて気になったものの、ネットで調べてみると「人気がない」といった声を目にして、不安になったことはありませんか?

せっかく気に入った見た目や音に惹かれても、周囲の評価が気になると、購入に踏み切れずに迷ってしまいます。

しかし、実際に特徴や歴史、使用しているギタリストの例を調べることで、自分に合うかどうかを見極められるようになるのです。

そこで本記事では、フェンダー・ジャガーの特徴から欠点、他モデルとの違い、さらにはおすすめモデルや調整のコツまで、丁寧に解説しています。

特に、「人と違うギターが欲しい」と考えている中級者の方にとって、ジャガーは十分に検討する価値のある選択肢です。

ぜひ、この記事を通してフェンダー・ジャガーの魅力を深く知り、ご自身に合った一本を見つけるきっかけにしてください。

おすすめ→ジャガータイプのおすすめギター5選

- ジャガーの魅力と欠点を正しく理解できる

- 自分に合うかどうか判断する材料が得られる

- 試奏や購入時の注意点を知ることができる

- おすすめモデルや調整法の具体例がわかる

フェンダー・ジャガーは人気がないか考察

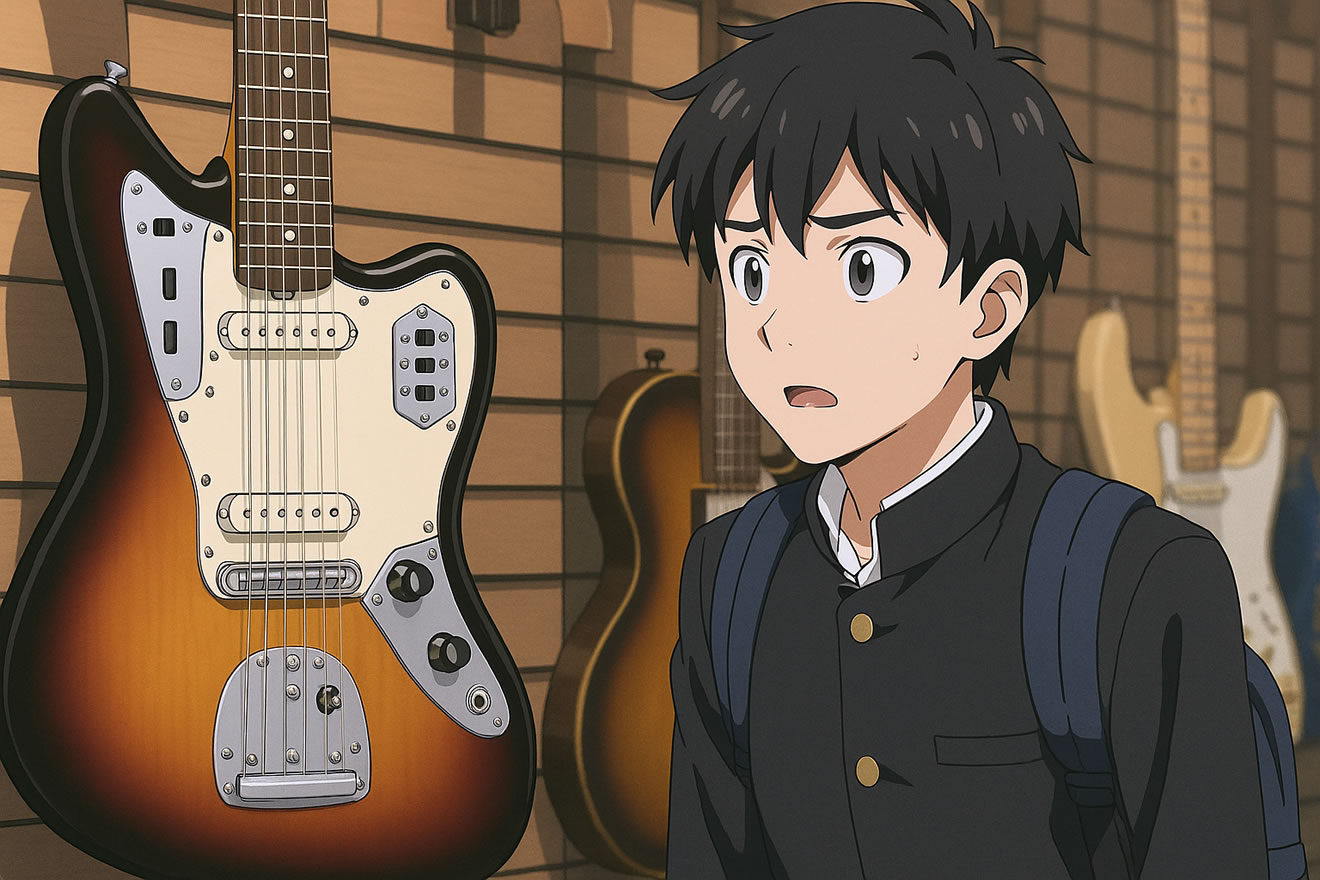

楽器店で見かけたフェンダー・ジャガー。カッコいい見た目に惹かれたけど、ネットでは「人気がない」という声もチラホラ…。

本当にそうなのでしょうか?その理由と魅力を冷静に見ていきましょう。

- フェンダー・ジャガーの特徴

- フェンダー・ジャガーの欠点

- フェンダー・ジャガーは音が太い?

- ジャガーとジャズマスターの違いは?

- ジャガーはカート・コバーンが使っていた?

- ジャガーのヴィンテージは希少価値がある?

フェンダー・ジャガーの特徴

フェンダー・ジャガーは、見た目も構造も他のエレキギターとは一味違います。

ここでは、ジャガーならではの個性的な特徴をいくつかピックアップして紹介します。

ショートスケール

ジャガーの最大の特徴の一つが「ショートスケール」と呼ばれる短めのネックです。

一般的なストラトキャスターよりもネックが少し短いため、手が小さい人やコードを押さえる力がまだ安定しない人でも弾きやすいのが魅力です。

テンションも緩くなるため、柔らかい弾き心地になりますが、その分チューニングの安定性がやや下がることもあります。

ユニークなサウンド

ジャガーは独特なピックアップ構造と配線設計によって、シャープでキレのある音が特徴です。

特に高音域が明るく、サーフミュージックやガレージロックとの相性が抜群です。

その一方で、太く伸びる音を重視するプレイヤーには物足りなく感じられることもあるかもしれません。

ただ、この“クセのある音”こそがジャガーらしさとも言えます。

独自のブリッジとトレモロ

フェンダー・ジャガーには、他のモデルとは異なる独自設計のブリッジとフローティング・トレモロが搭載されています。

この仕組みにより、繊細なビブラートや音の揺らぎを出すことができます。

ただし、弦が外れやすかったり、セッティングがややシビアだったりと、調整に少し手間がかかるため、慣れるまでは扱いにくく感じるかもしれません。

幅広いサウンドバリエーション

ジャガーには独自のコントロールシステムがあり、フロント/リアの切り替えだけでなく、ロー・カットスイッチやリズム/リード回路の切り替えなど、多彩な音作りが可能です。

これにより、クリーンで明るい音から、トレブリーで鋭い音、そしてローファイな質感まで、1本で幅広いジャンルに対応できます。

使いこなすには少し慣れが必要ですが、その分、自分だけの音を追求できます。

個性的なデザイン

ジャガーのボディ形状はオフセットと呼ばれる左右非対称のデザインで、見た目のインパクトも抜群です。

ライブでの立ち姿が映えるだけでなく、座って演奏する時にも体にフィットしやすい構造になっています。

そのレトロで個性的なルックスは、周りと被らないギターを求めている人にとって大きな魅力です。

ただし、この見た目が好みに合うかどうかは、人によって意見が分かれるポイントでもあります。

フェンダー・ジャガーの欠点

どんなに魅力的なギターでも、すべての人にとって完璧とは限りません。

フェンダー・ジャガーにも、プレイヤーによっては気になるポイントがあります。

ここでは、購入前に知っておきたい欠点をいくつか紹介します。

初心者には扱いづらい

ジャガーは複雑なコントロール系統や独特な構造のため、ギターを始めたばかりの人には少しハードルが高いかもしれません。

ボリュームやトーン以外にもスイッチ類が多く、操作に慣れるまで時間がかかる傾向があります。

また、ピックアップの切り替えやロー・カット機能なども理解していないと、思ったような音が出せないことがあります。

初めての1本としては、ややとっつきにくいかもしれませんが、逆に言えば上達のきっかけになる存在でもあります。

特定の音楽に向いている

フェンダー・ジャガーのシャープで歯切れの良いサウンドは、サーフロックやパンク、インディーロックとの相性が良いです。

しかし、太く伸びやかな音を求めるジャズやハードロック、メタル系のジャンルでは、やや物足りなさを感じることもあります。

そのため、幅広いジャンルを一本でカバーしたいという人にとっては、向き不向きがあるギターかもしれません。

使いたい音楽ジャンルとの相性を事前にしっかり確認することが大切です。

デザインが好みを分ける

オフセットボディの独特なフォルムや、レトロな雰囲気のある外観は、他のギターにはない存在感を放っています。

一方で、その個性的なデザインが「ちょっとクセが強い」と感じる人も少なくありません。

とくに伝統的なストラトキャスターやレスポールなどの定番モデルと比べると、好みが分かれやすいです。

見た目で選ぶこともギターの楽しさのひとつなので、実際に手に取ってフィット感や印象を確かめてみるのがおすすめです。

パーツの調整が難しい

フェンダー・ジャガーは、ブリッジやトレモロなどの構造が他のギターと異なるため、パーツの調整がやや複雑です。

弦が外れやすかったり、弾いているうちにパーツが緩んできたりすることもあり、定期的なメンテナンスが必要になります。

とくにブリッジの高さやトレモロのバランス調整は、ギターの構造をある程度理解していないと難しく感じるかもしれません。

自分で調整するのが不安な場合は、楽器店でのセッティング依頼を検討しても良いでしょう。

高価格帯モデルが多い

フェンダー・ジャガーは、本家フェンダーブランドのモデルになると価格帯が高めに設定されていることが多いです。

特に「Made in USA」のモデルは、初心者が手を出すには少し勇気がいる価格かもしれません。

もちろん品質や音には定評がありますが、予算の関係で諦めてしまう人もいます。

ただし、Squierなど手頃な価格帯の姉妹ブランドからもジャガータイプは発売されており、入門用としてはそちらも選択肢に入ります。

フェンダー・ジャガーは音が太い?

「ジャガーは音が細い」「パワーが足りない」といった声を耳にすることがありますが、実際には一概にそうとは言えません。

ジャガーの音は、一般的なストラトキャスターやレスポールに比べて、よりシャープでタイトな傾向があります。

そのため、「太い音」と聞いてイメージするような低音の迫力や厚みには少し欠けると感じる人もいるでしょう。

しかし、それは“細い”というよりも“引き締まっている”という表現の方が適切かもしれません。

中音域から高音域にかけてのヌケの良さがあり、バンドの中で埋もれにくい音を出せるのがジャガーの強みです。

また、アンプやエフェクターとの組み合わせ次第では、十分に太く迫力のある音も作り出すことができます。

ジャガーの音の傾向を理解し、自分の理想のサウンドに近づける工夫ができれば、「音が太い」と感じる瞬間もあるはずです。

ジャガーとジャズマスターの違いは?

フェンダー・ジャガーとジャズマスターは、見た目がよく似ているため混同されやすいですが、実は音や構造に大きな違いがあります。

まず、ネックの長さが異なります。

ジャガーはショートスケール(約610mm)で、手が小さい人にも扱いやすいのが特徴です。

一方、ジャズマスターはロングスケール(約648mm)で、テンションが強く、安定感のある音が出せます。

音の面では、ジャズマスターはよりウォームで太く、滑らかなトーンが特徴的です。

一方、ジャガーは高音域にクセがあり、鋭くアタックの効いたサウンドになります。

この違いから、ジャズマスターはジャズやオルタナティブロック、ジャガーはサーフやパンクに好まれる傾向があります。

また、操作系統やスイッチの配置も異なり、それぞれの使い勝手に慣れが必要です。

見た目が似ていても、プレイスタイルや音作りに合わせて選ぶのがベストです。

ジャガーはカート・コバーンが使っていた?

フェンダー・ジャガーといえば、多くのギターファンにとって印象深いのが、ニルヴァーナのカート・コバーンの存在です。

1990年代初頭、グランジロックの象徴的なギタリストとして一世を風靡した彼が、ライブやレコーディングで愛用していたのが、改造されたヴィンテージ・ジャガーでした。

カートのジャガーは、通常のモデルとは異なり、ピックアップがハムバッカーに交換されていたり、配線がカスタマイズされていたりと、個性あふれる仕様になっていました。

その独自性が、ジャガーに対する評価を一変させ、多くのファンが「カート・コバーン=ジャガー」という印象を持つようになりました。

その影響で、彼が使用していたような仕様の復刻モデルや、シグネチャーモデルも発売され、再び注目を集める存在となっています。

ジャガーのヴィンテージは希少価値がある?

フェンダー・ジャガーは1962年に登場して以来、時代の波に乗ったり埋もれたりを繰り返してきました。

特に1960年代に製造されたオリジナルのヴィンテージモデルは、現在では非常に高い人気と希少価値を誇ります。

当時のジャガーは、フェンダーが高級モデルとして販売していたこともあり、材質や仕上げのクオリティが高く、現代のギタリストからも「音が良い」「味がある」と評価されています。

生産数自体が少なく、状態の良い個体が少ないことも、価値を押し上げている要因です。

また、カート・コバーンをはじめとした有名アーティストの使用歴や、サーフロック、インディーロックシーンでの再評価によって、コレクターズアイテムとしての側面も強まっています。

本物のヴィンテージ・ジャガーを手に入れたい場合は、信頼できるショップや専門の中古市場での慎重なチェックが必要です。

フェンダー・ジャガーは人気ないわけではない

「フェンダー・ジャガーは人気がない」という声は確かに存在しますが、実際には根強いファンに支持されているギターでもあります。

その魅力を正しく理解し、用途やスタイルに合えば、他のギターにはない“唯一無二”の相棒になるかもしれません。

ここでは、ジャガーがどんな人に向いているのかを見ていきましょう。

- フェンダー・ジャガーが向いている人

- ジャガーが弾きにくいときの改善策

- ジャガータイプのおすすめギター5選

- ジャガーの中古を買う際のポイント

- フェンダー・ジャガーの試奏体験談

フェンダー・ジャガーが向いている人

ジャガーの特徴や使い勝手を踏まえると、どんな人がこのギターに向いているのかが見えてきます。

自分の演奏スタイルや求める音にぴったり合えば、ジャガーはきっとあなたの強い味方になるはずです。

サーフミュージックやパンク好き

フェンダー・ジャガーは、そのシャープで切れの良いトーンがサーフミュージックやパンクとの相性抜群です。

高音域が前に出る明るいサウンドと、リズミカルなカッティングに適した反応の良さが特徴で、テンポの速い楽曲でも存在感を発揮します。

ビブラートを活かした表現や、荒々しくも芯のあるトーンが好きな人には特におすすめです。

独自のサウンドを追求する人

他の人と同じような音に満足できない、自分だけのトーンを見つけたいという人にもジャガーはピッタリです。

複雑なスイッチ構造や多彩なコントロール機能により、幅広い音作りが可能で、個性を前面に出したいプレイヤーに適しています。

「この音じゃなきゃ出せない」と思えるサウンドが欲しいなら、ぜひ一度手に取ってみてください。

中級者以上のギタリスト

ジャガーは操作が独特で、構造も少し複雑なため、ギターの基本的な扱いに慣れた中級者以上のプレイヤーに向いています。

音のニュアンスを細かく調整したり、ブリッジやトレモロのメンテナンスに手をかけられる余裕があると、より深くジャガーの魅力を引き出せます。

経験を重ねたからこそ楽しめる奥深さが、ジャガーの大きな魅力です。

見た目にもこだわる人

ジャガーのレトロで個性的なルックスは、他のギターとは一線を画す存在感があります。

ライブでの見栄えや、写真・動画映えも良く、「人と同じは嫌だ」「目立ちたい」という人には最適です。

自分のスタイルを表現するうえで、ギターの見た目も大切にしたい方にとって、ジャガーは非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

カスタマイズを楽しみたい人

フェンダー・ジャガーは、構造的にカスタマイズの自由度が高く、自分好みに調整したい人に人気があります。

ピックアップの交換や配線の変更、ブリッジのアップグレードなど、手を加えることでさらに自分好みの一本に仕上げることができます。

ギターをいじるのが好きな人にとっては、育てる楽しさを味わえるギターです。

ジャガーが弾きにくいときの改善策

フェンダー・ジャガーは魅力的なギターですが、構造の独自性ゆえに「弾きにくい」と感じる人も少なくありません。

しかし、少しの調整や工夫で格段に弾きやすくなることもあります。

ここでは、弾き心地を改善するための具体的な対策をご紹介します。

弦高を調整する

弦高が高すぎると指が疲れやすく、逆に低すぎるとビビり音が出やすくなります。

ジャガーは元々ショートスケールなので、テンションが弱めで弦が柔らかく感じる傾向にあります。

自分の手に合った高さに調整することで、押弦が楽になり、演奏のストレスが軽減されます。

六角レンチを使ってサドルの高さを調節するのが一般的です。

トレモロシステムの調整

ジャガーの特徴でもあるフローティングトレモロは、慣れていないと不安定に感じることがあります。

アームがふらついたり、チューニングがズレやすくなる原因にもなりがちです。

この場合、トレモロスプリングの張り具合を調整したり、ストッパーを活用することで安定性を高めることができます。

調整次第で、より安心して演奏できるようになります。

ピックアップの高さ調整

ピックアップの高さによって音のバランスが大きく変わります。

弾きにくさの原因が音の出方やレスポンスにある場合、ピックアップの高さを調整することで改善されることがあります。

音が出すぎてしまうなら少し下げ、弱いなら上げるなど、細かく調整して自分に合ったサウンドと反応を得ることが大切です。

手のポジションを見直す

演奏しづらいと感じるときは、手の位置やフォームを見直すことで解決する場合もあります。

特にジャガーはネックが短いため、普段のポジション感覚で弾くと違和感が出やすくなります。

左手の位置や右手のピッキング角度などを意識的に調整することで、弾きやすさが大きく変わってきます。

少しの意識の違いが、快適な演奏に繋がります。

使用する弦を変更する

使用している弦の種類やゲージによっても、弾き心地は大きく左右されます。

例えば、テンションが弱すぎて弾きにくいと感じる場合は、少し太めの弦に変更することで安定感が増します。

逆に、指が疲れやすいなら細めのゲージに変えるのも選択肢の一つです。

自分のプレイスタイルや好みに合わせて、最適な弦を見つけてみましょう。

ジャガータイプのおすすめギター5選

フェンダー・ジャガーの独特な魅力に惹かれつつも、価格や仕様で迷っている方に向けて、初心者から中級者まで幅広く対応するおすすめのジャガータイプギターを5本ご紹介します。

それぞれのモデルの特徴を比較しながら、自分にぴったりの一本を見つけてください。

Fender Player II Jaguar

メキシコ製の「Player II Jaguar」は、モダンな演奏性とクラシックなデザインを融合させたモデルです。

アルダーボディにモダン"C"シェイプのメイプルネック、9.5インチラジアスのローズウッド指板を採用し、快適なプレイアビリティを提供します。

ピックアップはPlayer Series Alnico VとAlnico IIのシングルコイルを搭載し、明瞭でバランスの取れたトーンが特徴です。

ヴィンテージスタイルのフローティングトレモロとMustangサドル付きブリッジにより、安定したチューニングとスムーズなアーム操作が可能。

モダンな仕様ながら、ジャガーらしい個性をしっかりと感じられる一本です。

Fender Vintera II '70s Jaguar

1970年代のヴィンテージスタイルを再現した「Vintera II '70s Jaguar」は、クラシックな外観とサウンドを求める方に最適なモデルです。

アルダーボディにラテ'70s "C"シェイプのメイプルネック、7.25インチラジアスのバウンドメイプル指板を採用し、ブラックブロックインレイが特徴的です。

ヴィンテージスタイルのピックアップとフローティングトレモロにより、当時のトーンと演奏感を忠実に再現しています。

ヴィンテージ感あふれるルックスとサウンドを楽しみたい方におすすめの一本です。

Squier Classic Vibe '70s Jaguar

手頃な価格でヴィンテージスタイルを楽しめる「Classic Vibe '70s Jaguar」は、初心者から中級者まで幅広く対応するモデルです。

ポプラボディに"C"シェイプのメイプルネック、9.5インチラジアスのインディアンローレル指板を採用し、パールブロックインレイがアクセントとなっています。

Fenderデザインのアルニコシングルコイルピックアップを搭載し、ジャガー特有の明るくシャープなトーンを再現します。

ヴィンテージスタイルのフローティングトレモロと6サドルブリッジにより、柔軟なサウンドメイキングが可能です。

コストパフォーマンスに優れたモデルとして、初めてのジャガーにも最適です。

Squier Affinity Series Jaguar

エントリーモデルとして人気の高い「Affinity Series Jaguar」は、手頃な価格ながら本格的な仕様を備えた一本です。

ポプラボディに"C"シェイプのメイプルネック、9.5インチラジアスのメイプル指板を採用し、快適な演奏性を提供します。

セラミックシングルコイルピックアップを搭載し、クリアでパワフルなサウンドが特徴です。

ヴィンテージスタイルのフローティングブリッジとトレモロにより、多彩な表現が可能です。

これからギターを始める方や、ジャガーの入門機としておすすめのモデルです。

Bacchus SWD-ASH RSM

日本のブランドBacchusが手掛ける「SWD-ASH RSM」は、独自のデザインと高いコストパフォーマンスが魅力のモデルです。

アッシュボディにローステッドメイプルネック、ローズウッド指板を採用し、クリアな中高域と力強いアタックが特徴です。

オリジナルのハムバッカーピックアップを2基搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現しています。

ジャガータイプのボディに独自の仕様を加えた、個性的な一本を求める方におすすめです。

ジャガーの中古を買う際のポイント

フェンダー・ジャガーを中古で購入する際には、価格の魅力だけでなく、状態や仕様のチェックがとても重要です。

特に構造が独特なジャガーは、細かい部分に注意することで、長く安心して使える1本に出会えます。

ここでは、中古のジャガーを選ぶときに気をつけたいポイントを5つご紹介します。

年式とモデルの確認

フェンダー・ジャガーにはさまざまな年代やシリーズが存在し、それぞれ仕様や音の傾向が異なります。

特にヴィンテージモデルやリイシュー、近年のモダンシリーズでは、ネックの形状やピックアップの種類が変わってくるため、事前にモデル名や年式をしっかり調べておくことが大切です。

自分が求めるスペックに合った個体かどうか、確認してから購入を検討しましょう。

ボディとネックの状態

中古ギターを選ぶうえで最も大切なのが、ボディとネックの状態です。

大きな打痕やひび割れ、ネックの反りやねじれがあると、調整費用がかかるだけでなく、演奏性にも影響を与える可能性があります。

ボディとネックの接合部にもガタつきがないかをチェックし、見た目だけでなく構造面の健全さも確認することが大切です。

フレットと指板の状態

フレットが大きく減っていたり、指板に深いキズがあると、チョーキングやビブラートがやりづらくなります。

中古ジャガーは長く使い込まれている個体も多いため、フレットの減り具合をしっかり見ておくことが必要です。

また、ローズウッド指板は乾燥によってひび割れが起こることもあるので、指板の保湿状態も併せてチェックしましょう。

塗装や外観のチェック

ギターの外観は好みにも関わる大事なポイントです。

中古のジャガーには、経年劣化による塗装のクラックや日焼け、ステッカー跡などが見られることもあります。

見た目に味があると感じるか、キレイなものが良いと感じるかは人それぞれなので、自分の価値観に合ったものを選ぶようにしましょう。

また、塗装の剥がれが木部にまで達していないかも確認すると安心です。

トレモロアームとブリッジの状態

ジャガーのトレモロユニットは構造がやや複雑なため、中古購入時には動作確認が重要です。

アームが固すぎたり、ブリッジにガタつきがあると、演奏時に不安定になったりチューニングが狂いやすくなります。

トレモロスプリングの効きや、ブリッジサドルのネジが緩んでいないかなど、実際に操作してみて状態を確認することが大切です。

問題があれば調整や交換を視野に入れて選びましょう。

フェンダー・ジャガーの試奏体験談

筆者がフェンダー・ジャガーに興味を持ったきっかけは、雑誌で特集されていたからです。

ある日、近所の楽器店でついに実物を見つけ、試奏してみることに。

ところが、手に取ってすぐに感じたのは、慣れ親しんだストラトキャスターとは違うネックの短さや、弦のテンション感でした。

トレモロユニットも慣れず、最初は「ちょっと弾きづらいな」と正直に思いました。

しかし、店員さんが「こう持つと弾きやすいですよ」と教えてくれたのをきっかけに、印象が変わります。

ジャガー特有の軽快で歯切れのよいサウンドが耳に残り、「これはこれで面白い」と感じるようになりました。

この体験から、ジャガーは好き嫌いが分かれるものの、決して魅力がないわけではないということです。

今では「ストラトとは違う個性を持つギター」として、改めて魅力を再発見しています。

最初の違和感も時間をかけて向き合えば、新たな表現の幅につながるのだと気づかされました。

フェンダー・ジャガーは人気ないの総括

記事のポイントをまとめます。

- フェンダー・ジャガーは独自の構造とサウンドで個性が強い

- ショートスケールによる弾きやすさと独特のテンション感がある

- サウンドの幅が広く、特にサーフやパンクに適している

- トレモロやブリッジの構造が複雑で調整に慣れが必要

- 初心者には扱いづらいが、中級者以上には魅力的なモデル

- デザインの好みが分かれやすいが、個性を重視する人に人気

- ジャガーは「音が太い」と感じる人もおり、評価が分かれる

- 日本人ギタリストにも愛用者は多く、根強い支持がある

- カスタマイズ性が高く、自分だけの1本を作る楽しさがある

- 中古購入時は構造や年式、調整状態の確認が非常に重要